4 de diciembre de 2018

Historias

El reloj de mi papá

Una fisura en el tiempo convierte un reloj de 1959 en el eslabón que enlaza las historias de dos generaciones y de dos mundos separados por un océano.

Por: Ángel Unfried. Fotografía: Archivo particular / Karen Salamanca

00:01 Mar 19

Barranquilla Matuntugo

Mi papá se llamaba Heberto Unfried, como dos de mis catorce hermanos. Pienso en él todos los días desde la medianoche del martes 19 de agosto de 2014, cuando su corazón dejó de latir en una cama de Barranquilla, 1056 horas antes de cumplir 80 años.

Este recuerdo arremetió contra mi memoria la tarde del pasado 15 de septiembre en una tienda de relojes al norte de Bogotá. Víctor Hugo García abrió la vitrina con su mano enguantada de negro y, sin que yo se lo pidiera, envolvió mi muñeca con la pulsera dorada de un reloj que intentaba venderme. Comencé a temblar. Era el mismo reloj que mi padre usaba a mediados de los años ochenta, mientras yo crecía a su lado entre el Pacífico y el Caribe colombianos. El fino tejido metálico de la pulsera que ahora rodeaba mi mano era la misma textura suave que yo acariciaba, aún niño, hasta quedarme dormido. El contacto del metal con mi pulso —esa ambigüedad que encadena la muñeca de un hombre con el tiempo— me hizo sentir que la mano enorme de mi padre cruzaba las fronteras de la muerte y volvía a apretarme con fuerza a través de ese Mido Commander.

No fue el azar ni el destino lo que guio la mano de Víctor Hugo hacia ese reloj específico entre cientos de modelos y marcas exhibidas en la tienda. Fundada en 1918 en Suiza, la casa Mido celebra este año su centenario con ediciones especiales de dos de sus modelos emblemáticos: el Baroncelli, creado en 1976, y el Commander, lanzado por primera vez en 1959 y reeditado incesantemente desde entonces.

Mi papá lo compró en 1986, en la Joyería Oxford del centro de Barranquilla. Lo recuerdo a él muy ochentero, con el cuello de la camisa abierto, gafas, cadena y reloj brillantes, llevándome de la mano por el centro de la ciudad, entre charcos malolientes y transeúntes sudorosos que huían de la canícula quillera a las 11:53 de la mañana. El interior de la joyería era un paréntesis ajeno a esa turbulencia tropical; un viaje a un mundo remoto, silencioso y dorado. La distancia era aún mayor entre ese universo lejano y la otra mitad de su vida.

Esa foto en la que aparece vestido de caqui de pies a cabeza, con el mismo estilo que usó para trabajar hasta meses antes de morir, fue tomada en 1987 en Matuntugo, una isla que oficiaba como campamento de Maderas del Urabá, a 30 minutos en lancha rápida de Turbo, Antioquia. En vacaciones, íbamos desde Barranquilla a visitarlo a ese lugar delirante tachonado de máquinas enormes que desangraban la madera y de olas caprichosas levantadas sobre un mar embravecido. Durante las vacas gordas, contábamos para esos viajes con la avioneta privada de la empresa, al mando del capitán Cure. A los 7 años ya me aburría viajar en la cabina del piloto y me hostigaban los amaneceres frente al horizonte naranja del golfo de Urabá. No sabía cuánto extrañaría esos vuelos y esos paisajes que pronto nos arrebatarían la violencia, la pobreza, el tiempo.

Las horas de mi papá transcurrieron siempre así, alternando: entre el Urabá, donde derribaba árboles, y Barranquilla, donde aserraba la madera; entre la potencia telúrica de su voz grave y el silencio frágil al que lo condenó la enfermedad en sus últimos años; entre la prosperidad que le permitió poner en su muñeca izquierda esa pieza de metal dorado traída desde Suiza y la carencia que lo llevó a perder su Mido Commander en una casa de empeño a comienzos de los años noventa.

16:27 Lun 24

Turín Berna Le Locle

En la plataforma 12 de la estación Porta Nuova de Turín, la puerta del tren #50 se cerró en mi cara a las 16:27 del lunes 24 de septiembre de 2018. Era el tren que debía llevarme del Piedemonte a Milán, donde 18 minutos más tarde haría transbordo rumbo a Berna. En mi reloj aún faltaban dos minutos para las 16:24, pero el tren de esa hora acababa de partir y con él la esperanza de llegar puntualmente a mi cita de la mañana siguiente en un pueblo remoto de Suiza. El reloj de la estación marcaba las 16:31 y el mío las 16:28, cuando entendí que debía ajustarlo a la medida más precisa del tiempo: los trenes suizos.

Desde que salí de esa tienda al norte de Bogotá, sintiendo en la muñeca la huella del reloj que mi padre no pudo heredarme, experimenté la urgencia de reencontrarme con él a través de ese artefacto. A pocos minutos de la tienda, caí en cuenta de que el viaje que tenía que hacer cuatro días más tarde para cubrir un evento en Turín me llevaría a unos pocos kilómetros de la región suiza donde el reloj fue fabricado.

La sede principal de Mido funciona en Le Locle, un pueblito en la frontera con Francia, a dos horas y tres trenes de Berna. Tan pronto salí de la tienda en Bogotá, escribí un mail a la casa matriz en Suiza para que me permitieran conocer la planta, ver la fabricación, hablar con un relojero y comprar el Mido Commander directamente de sus manos. Las horas transcurrieron en medio de un silencio muy suizo. Sin haber recibido respuesta, 26 horas antes de la fecha prevista, llamé desde Italia a las oficinas de Mido en Le Locle. Emilie Gautier escuchó emocionada la historia de mi padre, el nombre de Víctor Hugo García y la descripción de los oníricos paisajes selváticos en los que uno de sus relojes acabó en la muñeca de un costarricense nieto de alemanes. Con su musical voz en francés, Emilie prometió recibirme con brazos abiertos. 36 horas después, perdí el tren #50 en la plataforma 12 de la estación de Turín, por tener mi reloj retrasado 3 minutos respecto a la hora real de Italia.

Tan pronto llegué a Berna y antes de embarcarme en el primer tren hacia Le Locle, llamé de nuevo a disculparme ante el inevitable retraso que aún me separaba de ella. Esta vez, la emoción no le dejó escuchar mis disculpas. Parecía no importar que fuera a llegar tarde:

—Ángel, le conté la historia de su padre al presidente de Mido y está muy interesado en recibirlo y mostrarle la empresa.

—Excelente. Muchas gracias. Mi tren sale en 11 minutos. Nos vemos allá a las 15:46.

—Pero el presidente está en este momento en Alemania. Regresa la próxima semana. La buena noticia es que él va para Colombia en diciembre por la gira mundial de los 100 años.

—Emilie, pero yo no necesito hablar con él. Solo me interesa ir a la planta, conocer un maestro relojero y comprar el Mido Commander. Estoy en Berna, a pocos kilómetros de la sede. Por favor, entienda que yo vivo en la selva chocoana, a 26 horas de Bogotá —mentí—. No sé cuándo vuelva a estar tan cerca.

—Lo siento. El presidente insistió en que la visita debe ser con él. Lo siento —repitió casi con dulzura.

Colgué. Corrí. A las 15:46 estaba parado frente a la puerta del edificio de Tissot, donde quedan las oficinas de Mido, preguntando por una cita que ya sabía cancelada. Dos trenes antes, comenzó el viaje.

Un viejo proverbio romano dice que si no sabes a dónde vas, entonces todos los caminos pueden llevarte a ese lugar. En este caso, avanzaba hacia una puerta cerrada, hacia una promesa imposible de cumplir y, perdida la esperanza del destino, todo giró en torno al trayecto y las voces que este puso en mi camino.

Entre las estaciones de Sonceboz-Sombeval y Les Chaux des Fonds, conocí a Cedric. Me advirtió que no me durmiera y que tan pronto llegáramos a la estación corriera a la plataforma 5 para no perder ese tren que pasa con poca frecuencia. Cedric había llegado de París cinco meses atrás para trabajar la tierra y ayudar a su familia. Mientras me hablaba con un cariño paternal entre presuntos inmigrantes, el sol del otoño revelaba una mirada cansada y unas manos fuertes y sucias en las que no encajaba un reloj.

En el trayecto entre Les Chaux des Fonds y Le Locle, el paisaje suizo acentúa con arrogancia su humillante belleza. En medio de pastizales verdes y trigales dorados apuntalados de molinos de viento se yerguen también chalets bucólicos y las imponentes casas donde operan Cartier, Mont Blanc, Zenith y Tissot. Al llegar al pueblo, todo gira en el sentido de las manecillas. Declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2009 por su tradición relojera, las vallas turísticas de Le Locle anuncian con orgullo El Museo de la Relojería, el busto de Henri Grandjean y visitas guiadas por las casas tradicionales. En la plaza principal, un gigantesco y cursi reloj de flores indica los pocos minutos que me quedan para llegar a esa puerta que no me abrirán.

Serenamente derrotado, camino al Casino, un pequeño café en el que también pasa poco. Un afable suizo de aspecto árabe me atiende como si fuese el primer visitante en siglos de relojes detenidos. Con esa sensación de Embajador de la India, pido una copa de vino y pregunto al mesero por los relojes Mido. La formalidad suiza pronto da lugar a una muy familiar viveza árabe.

—En Les Chaux de Fonds tengo un amigo que te consigue el reloj que quieras por catálogo. Algunos no son robados. Deberías quedarte hasta mañana e intentar de nuevo en Mido. Aquí hay un hotel bueno, pero yo conozco un sitio donde puedes alojarte por la mitad de esos francos.

Su amable elocuencia atenúa el frío suizo. Antes de despedirnos, me pide que le tome una foto sobre la barra, mostrando su Tag Heuer.

—Yo también tengo un Mido en casa, pero un Baroncelli —me dice.

—Gracias por todo. ¿Puedo poner tu nombre en el artículo?

—Sí, claro. Y también el del café, “Casino”. Yo soy el dueño. Mi hermano y yo.

—¿Cómo se llama?

—¿Mi hermano? Octayn.

—¿Y tú?

—Octayn.

—Ah, es tu apellido. ¿Y tu nombre?

—Mi nombre no importa. Somos Octayn. Somos de la familia.

En el tren de regreso a Berna, como otro regalo de Suiza para acabar de saldar su deuda con mi frustración, el vagón vacío está repleto por una sola persona. Si no tuviera su foto, no me atrevería a describirlo por temor a que pensaran que miento. Josselin Matthey lleva una corona y un cetro dorado que combinan a la perfección con su traje vino tinto y sus zapatos blancos, ambos ligeramente viejos, ambos ligeramente sucios. Lleva consigo la riqueza ancestral y los vestigios de la pobreza haitiana que lo convirtió en inmigrante tras el terremoto que devastó la isla en 2010.

—Perdona, ¿te puedo tomar una foto?

—Sí

—¿Puedo saber por qué estás vestido así?

—Porque yo soy el rey del mundo.

En su muñeca izquierda, un Tissot con pulsera de cuero marca las 18:36.

11:56 Vie 2

Bogotá

La marca Mido debe su nombre a la conjugación en español del verbo “medir” en primera persona. No es gratuito. Desde 1918, cuando Georges Schaeren fundó la casa suiza, sus diseños han estado inspirados en la arquitectura. Este diálogo entre dos lenguajes del diseño propició una alianza y la creación de un premio conjunto entre Mido y la Unión Internacional de Arquitectos. Mientras el Baroncelli es una alusión directa a los espigadas bóvedas de la Galleria Vittorio Emmanuele II, de Milán —una construcción de la que los milaneses no se sienten muy orgullosos—, el Commander rinde homenaje a la torre Eiffel. El tejido metálico de rombos está presente tanto en la pulsera del reloj como en la estructura parisina.

El viernes 2 de noviembre a las 11:05 de la mañana regresé a la tienda donde Víctor Hugo García me había probado el reloj seis semanas atrás. Sentí de nuevo, a través de la distancia en el tiempo y el espacio, ese contacto directo con mi papá. Entendí que esta pieza de relojería era el eslabón que vinculaba la Suiza fría, perfecta y remota donde nació el Mido Commander, con la espesura húmeda y caótica de la selva en la que mi padre lo lucía como si todo el dorado que habitaba bajo esas tierras mereciera estar sobre la piel. Dos mundos inconexos en los que el tiempo significa algo totalmente distinto.

De la torpeza sistemática de mi padre con el dinero y de mi incapacidad para agarrar el tiempo, he aprendido que la mejor forma de entenderse con los demás es asumiendo la vida como un taxímetro que resume la estética trascendental de Kant en una simple frase: todo es tiempo y plata, unas cosas por otras.

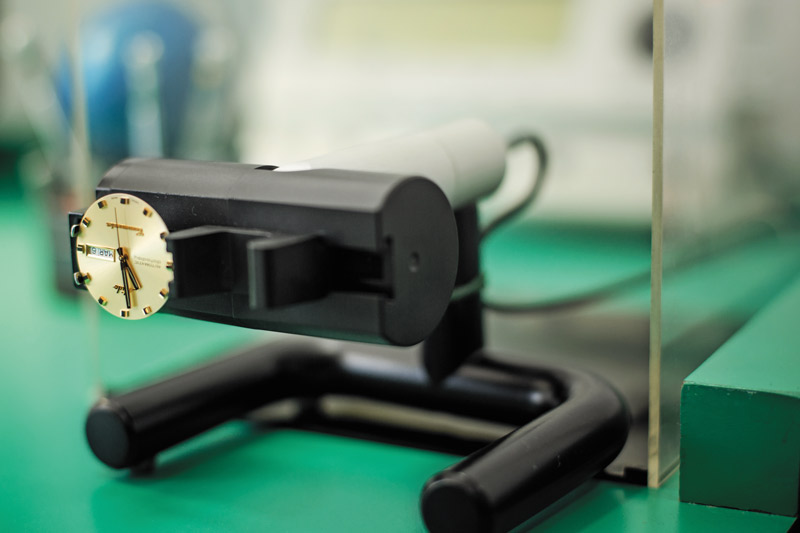

No me llevé el reloj a casa. Fui directo al taller de un maestro relojero, para que me permitiera tener la experiencia de la cual la precisión suiza me había privado en Le Locle un mes atrás. José Daniel Torres Cruz, relojero desde hace más de cincuenta años, lo tomó en su mano derecha, mientras en la izquierda sostenía la llave verde exclusiva para abrir este modelo.

—Don José, ¿hace cuánto conoce este reloj?

—Toda la vida. Desde que soy relojero. Desde hace 57 años, cuando comencé a trabajar con los Glausser en la calle 17.

—¿Y qué opinión le merece? —le pregunto

—Excelente. Es una máquina muy buena entre los relojes automáticos.

A diferencia de los relojes de cuarzo, los automáticos reciben cuerda gracias al movimiento del brazo de quien lo lleva puesto. El tambor tiene una cuerda incrustada en la platina y recibe la fuerza con el giro de un volante. Al no usarlo suficientemente, puede atrasarse hasta un minuto por semana; al hacer movimientos bruscos, el reloj puede detenerse.

Para mostrarme este proceso, José Daniel monta el tambor en un mecanismo que simula los movimientos del brazo y amplifica el ritmo del recorrido del volante con un micrófono.

—Eso que escuchas es el corazón de tu reloj.

Es el mismo corazón que ahora llevo en mi muñeca izquierda, muy cerca del mío, como un eco de ese otro que se detuvo hace cuatro años, pero que sigue latiendo en mí más allá del tiempo.