19 de agosto de 2009

Historias

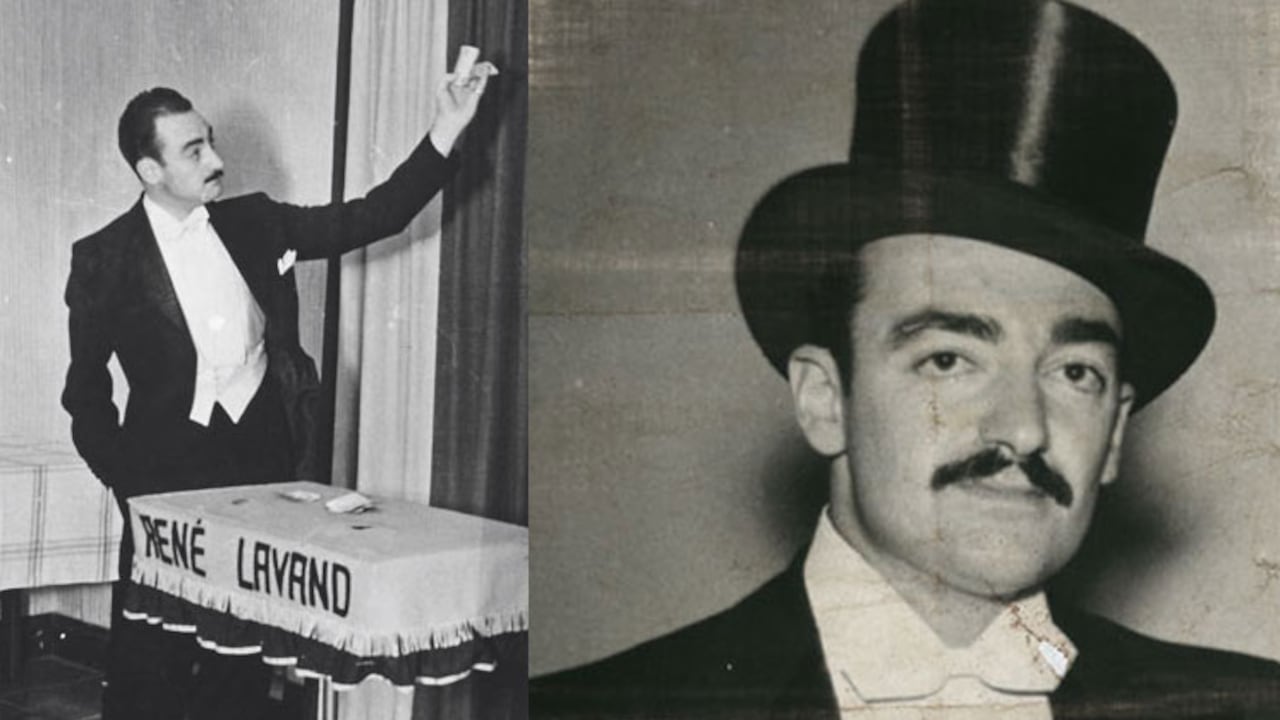

René Lavand, el mago manco

El destino lo llevó a perder una de sus manos en un accidente. La otra fue suficiente para ser uno de los magos más famosos de Latinoamérica. Perfil del argentino René Lavand, un hombre que hace de la magia un arte.

Por: Leila Guerriero

Al acto de cortar y separar del cuerpo humano un miembro o una porción del mismo se lo conoce como acto de amputar, y solo se realiza en casos extremos, cuando la vida del paciente corre peligro. (A mí me sacaron un cepillo de dientes del estómago)

Las lesiones producidas por aplastamiento, sin embargo, generan traumatismos tan graves que la amputación resulta inevitable, ya que el tejido necrosado penetra en el torrente sanguíneo, deviene altamente tóxico y, si no se actúa con rapidez, el sujeto puede morir como consecuencia de una falla renal.

La operación no es una operación compleja: se cortan primero la piel y los músculos, se ligan los vasos y los nervios por detrás del tajo para evitar la formación de un neuroma —un tumor nervioso que provoca dolores extremos— y, con una sierra oscilante, se secciona el hueso. Una vez separado el miembro del cuerpo, se liman las partes óseas y se las recubre con tejido blando muscular para obtener un muñón acolchado. Lo que sigue —esculpir el muñón— es un trabajo quinésico que dura meses.

El síndrome del miembro fantasma —una figura mental que puede ser dolorosa o no y provocar picazón o sensibilidad en una extremidad que ya no existe— ocurre solo cuando la amputación se produce en miembros inferiores. La amputación de miembros superiores, en cambio, presenta otras dificultades. La principal, la resistencia de los pacientes. Puesto que las manos tienen un efecto gestual, perderlas equivale a sufrir la amputación del rostro: a vivir con una máscara. En cualquier caso, y como se trata de una operación de carácter mutilante, en la Argentina la Ley Nacional de Ejercicio Profesional número 17.132 exige el consentimiento explícito y firmado del paciente.

No se sabe si alguien pidió el consentimiento del niño cuando, a los 9 años, fue amputado de la mano derecha y equipado con un muñón de 11 centímetros a partir del codo. (A mí me sacaron una botella de la vagina)

No se sabe, tampoco, cómo empieza una vocación pero es probable que haya sido así: el día de sus 9 años en que el niño levantó la toalla con que su madre le impedía ver las curaciones y, allí donde recordaba una mano, el niño no vio nada.

Nada por aquí. Nada por allá. Ahora la ves. Ahora no la ves.

***

La casa es así.

Pero primero hay que llegar a la casa.

Pero primero hay que llegar a la ciudad de Tandil, 375 kilómetros al sur de Buenos Aires, y atravesarla, salir de ella, recorrer caminos de tierra, doblar, doblar otra vez, doblar otra vez más y ver, a mano derecha, una cabaña en medio de un parque, un cartel que reza Milagro Verde, un tinglado de enredaderas bajo el cual hay un Audi nuevo impecable, árboles, árboles, los árboles, un hombre sentado frente a una mesa frente a la cabaña bajo el tirante sol de la mañana, un hombre que bebe vino tinto, viste camisa clara, usa corbatín, pantalones beige, zapatos blancos y enormes ojos acuosos —uno de párpado caído—, cejas profusas y un bigote. La mano derecha —la mano— dentro del bolsillo del pantalón.

La casa es así: una cabaña de troncos con una puerta estrecha a la que se accede por dos, tres, cuatro escalones. Adentro, después del comedor —la mesa larga, el candelabro de una sola vela—, después de la sala —sillas, sillones, un enorme panel de vidrio fijo— hay un espacio pequeño y estas cosas: un paragüero con decenas de bastones, y en la pared sombreros —boinas, texanos, gorras de cuero—, y en el piso compactos —Beethoven, Mozart, Vivaldi, Bach—, y una mesa redonda cubierta por un tapete verde y, sobre la mesa, mazos de cartas. Y, en todas partes, dibujos y fotos de una mano izquierda y del hombre que, sentado frente a una mesa frente a la cabaña bajo el tirante sol del mediodía, bebe vino tinto. A sus espaldas, sobre la puerta de entrada a la cabaña, este cartel: "Podría vivir en una cáscara de nuez y sentirme rey del universo infinito". (A mí me sacaron un espíritu demoníaco)

—Shakespeare —dice el hombre.

Pero la frase de Shakespeare es así: "Podría vivir en una cáscara de nuez y sentirme rey del universo infinito, si no fuera por mis malos sueños". Claro que el hombre conoce las ventajas: una pequeña mutilación puede transformar algo en otra cosa. Puede transformar, por ejemplo, a un niño común en un hombre extraordinario. A Héctor René Lavandera, nacido en septiembre de 1928 en Buenos Aires, en René Lavand, habitante de Tandil, experto en close up —magia de cerca: magia hecha con naipes y objetos pequeños—, uno de los mejores del mundo en la especialidad de ilusiones con cartas y, si no el mejor, al menos único. Porque, para hacer lo que hace, René Lavand tiene una sola mano. La mano izquierda.

—Venga. Vamos a conversar a mi laboratorio.

El hombre se pone de pie, y lleva la mano derecha en el bolsillo: la mano.

***

Hijo único de Antonio Lavandera y de Sara Fernández, viajante de comercio él, maestra ella, el niño Héctor René Lavandera vivió con su familia en diversas direcciones de la capital argentina. En alguna de todas su padre montó zapatería. En el año 1935, cuando el niño tenía 7, llegó a Buenos Aires un mago llamado Chang y allá fue él, de la mano de su tía Juana. Cuando apareció Chang sobre el escenario el niño quedó mudo y deseó que su padre fuera Chang, que Chang fuera su padre, para aprender de él todos los trucos. Durante semanas, durante meses, no se habló en esa casa de otra cosa: durante el desayuno, Chang; durante el almuerzo, Chang; en la merienda y en la cena, Chang. Un amigo de la familia se apiadó y le enseñó un juego de cartas que el niño obseso empezó a practicar con unción. Poco después, la zapatería del padre se fundió y la pequeña familia se mudó a Coronel Suárez, un pueblo de la provincia de Buenos Aires donde esperaba, al padre, otro trabajo. En febrero de 1937 tenía 9 años. Era carnaval, hacía calor, jugaba a media cuadra de su casa cuando sus amigos dijeron "Vamos a cruzar la calle". Era un desafío menor: no era un río, no era un abismo, no era subir una montaña: eran cinco metros de asfalto. A él, al niño, le tenían prohibido cruzar la calle solo. Pero sus amigos cruzaron y él pensó "También voy a cruzar". Y cruzó. Y entre él y el resto de su vida se interpuso un varón rampante, 17 años a bordo del auto de su padre. Hubo maniobra brusca, niño caído, neumático aplastando —aplastando: lesión gravísima— el antebrazo derecho contra el cordón de la vereda. Sara, su madre, escuchó el golpe y pensó esto: "Héctor cruzó la calle". Llegó corriendo. Cuando lo vio —niño caído— los vecinos la ayudaron a no gritar, a llevarlo a la clínica que estaba justo enfrente. El médico de guardia quiso amputarlo ya —lesión gravísima— a la altura del hombro. Una mujer, una vecina, protestó: "Hay que esperar al doctor Patané". De modo que esperaron. El doctor Patané llegó y le salvó el brazo: cortó la mano y dejó, a partir del codo, un muñón de 11 centímetros. El niño era diestro. La mano perdida: la mano derecha.

***

El parque es así: senderos que se bifurcan, árboles, setos. Al fondo, una casa de huéspedes. En uno de los laterales, un vagón de tren antiguo, de madera. En la cabaña principal, de troncos, un cartel —otro cartel— declama "La Strega: soñada, concebida y diseñada por Nora y René". El hombre de ojos acuosos está, ahora, sentado en el interior de esa cabaña, en el espacio con paragüero y mesa redonda cubierta por un tapete verde.

—Este es mi laboratorio. Aquí paso horas mirando el parque, escuchando música.

El codo izquierdo sobre la mesa, la mano erguida, anillo en el meñique: un timador que quiere parecer un timador.

—A veces repaso mis composiciones, veo cómo puedo mejorarlas. Yo he logrado, y discúlpeme el yo, aquello de que, aún si se ha escuchado la séptima sinfonía de Beethoven mil veces, cada vez que se la escucha es la misma apoteosis.

Se pone de pie, camina hasta la ventana. Dice algo acerca de esos árboles: que son árboles viejos.

—Antes vivíamos en el centro, pero hace años que nos mudamos aquí con Nora. Ella fue la que marcó el camino a la felicidad. Llevamos 25 años de luna de miel.

En el parque, un auto se detiene. Alguien abre una puerta, entra en la cabaña, atraviesa el comedor, la sala. Una mujer alta, rubia, camisa blanca, anteojos de sol: Nora.

—Querida, ella se va a quedar a comer con nosotros.

—Sí, ya me dijiste, querido. Cuántas veces me lo vas a decir.

—Qué carácter tenés, que parece que no se te puede repetir nada.

La mesa se pone afuera, bajo los árboles. Lavand come con un implemento que es, a la vez, tenedor y cuchillo. Alguien dirá algo sobre el polen —sobre el exceso de polen— y acabarán, entre los dos, una botella. Ella se irá a su trabajo como inspectora de colegios rurales. Él, a dormir la siesta. Dos horas, por reloj. (A mí me sacaron un gusano de la cabeza)

***

La rehabilitación del niño duró un año. No hay precisiones al respecto, pero se sabe que la baraja lo entretuvo. Primero, las cartas se caían en tropel de aquella mano torpe, tan izquierda. Insistió con tesón, se impuso disciplinas arduas: jugar ping pong, pelota paleta. Pero lo de las cartas le costaba sangre. Aferrar, evadir, dar, levantar, ocultar, esconder, escanciar: sangre. Creció. Tenía 14 cuando su madre consiguió un puesto de maestra lejos de Coronel Suárez y se mudaron, entonces, a Tandil. No hay recuerdos tristes de aquella adolescencia. Colegio, amigos; un padre que le dijo "Al primero que le diga manco de mierda le rompe la cara, que yo lo saco de la comisaría"; un hombre llamado Leonardi, aficionado a la magia, que le enseñó algunos trucos y le regaló el libro Cartomagia, de Joan Bernat y Fábregas, en el que confirmó lo que sabía: las técnicas, todas, eran para magos de dos manos: nadie había pensado que podía haber, alguna vez, un mago de una mano sola. Pero insistió y, para cuando terminó el colegio, su mano respondía más o menos dócil y obediente. En 1955, cuando tenía 18, su padre murió de cáncer y el peso de las deudas, de la casa y de la madre cayeron sobre él. Salió a buscar empleo y consiguió uno en el Banco Nación. Pasó allí los siguientes 10 años de su vida. En algún momento conoció a una mujer llamada Sara Dellaqua y se casaron. Tuvieron dos hijas: Graciela, Julia. En 1960 ganó una competencia de ilusionismo y le ofrecieron debutar en Buenos Aires. Dos teatros —Tabarís, El Nacional— lo incluyeron en sus espectáculos de varietés. Se rebautizó René Lavand, con una sofisticación un tanto demodé que por entonces tenía sentido: lo francés era, de lo elegante, lo mejor. Se calzó el frac, el moño al cuello, bigote fino y, reclinado sobre su lado izquierdo, con el aire provocador y displicente que le daba la mano derecha siempre en el bolsillo, hizo furor. En 1961 viajó a Estados Unidos y se presentó en el Ed Sullivan Show y en el programa de Johnny Carson. En 1965 ya era imparable: hizo una temporada en Ciudad de México y sus giras latinoamericanas empezaron a ser frecuentes. El público se rendía ante esa mano que acometía los lomos de los naipes como si fueran vértebras, que arrancaba ases de las honduras de los mazos, que reinaba sobre aquellos bordes y dominaba las cartas difíciles, las profundas cartas, mientras una voz magnética en la que tremolaban el coraje, la violencia o la emoción ahogada contaba la historia de un viejo tramposo del sur de Estados Unidos, de un mago oriental encerrado en una mazmorra, de un tahúr obligado por su mujer a ganar una fortuna antes de la medianoche.

Su fama creció en el círculo áulico de ilusionistas del mundo. Dai Vernon, el mago canadiense que fue uno de los mejores del mundo, lo llamó "La leyenda". Y Channing Pollock, uno de los ilusionistas americanos más exquisitos, le regaló una foto dedicada que decía "Dios debe quererte mucho, por eso te hizo hermoso".

***

—Yo no digo que no exista dios. Digo que, si existe, es un jodido.

Son las cinco de la tarde y René Lavand repasa sin ganas un álbum de fotos: se lo ve de frac, galera, mezcla de David Niven y Mandrake, sosteniendo barajas, un cigarro. Se lo ve, después, mayor, mirando con malicia, ni rastro de inocencia, corbatín de gánster, el traje blanco.

—Todas las técnicas que uso son técnicas de tahúr. Jugué, por plata, entre mis 18 y mis 22 años. Pero cuando empecé a aprender técnicas de jugador de ventaja, dejé.

El álbum pasa: fotos de Lavand en Japón, en Alemania, en el río Mississippi, en México, en España, en Nueva York, en Venecia.

—Yo podría vivir en cualquier lugar del mundo, pero todo hombre debe tener un lugar al que volver. Y Tandil es mi vértice. Y Nora. Nora es la labradora de mi alma, como decía Ortega y Gasset. La conocí cuando yo tenía 55 y ella 35. ¿Vamos a caminar al parque? Los árboles son más importantes que la baraja.

Cuando camina —cuando se sienta, cuando conduce—, lleva la mano en el bolsillo y, por causa de esa mano en el bolsillo, parece estar en otra parte, pensando en otra cosa. (A mí me sacaron ocho bebés)

—A mí no me gusta estar solo. He pasado algunos momentos de soledad, entre una mujer y la siguiente. Fueron momentos terribles, pero los he olvidado. El olvido es la mejor condición del ser humano.

Se detiene, levanta algo del suelo. Un diente de león que se deshace. El parque está, como siempre, tranquilo.

***

Graciela Lavandera es la hija mayor de Lavand. Tiene 51 años, es psicóloga. Está tendida en una reposera, en el parque.

—Él y mamá se llevaban pésimo. Mamá era muy difícil. Y papá fue el héroe de mi infancia. Es un hombre de una valentía enorme. Nunca lo oí quejarse del accidente. Quizás porque por la pérdida de la mano devino René Lavand y entonces quejarse de la mano sería como quejarse de su vida.

René y Sara se divorciaron después de 18 años de matrimonio. Para entonces, él ya había renunciado al banco, vendía seguros en los ratos libres y era un ilusionista de porte. Meses después de aquel divorcio conoció a Norma, una modista con la que estuvo cuatro años y tuvo, con ella, dos hijos más: Lauro, Lorena. Norma ya no vive en Tandil. Sara, su primera mujer, nunca se fue de allí y, seis años atrás, se suicidó.

***

Cuando José Fosco era chico —tiene 27— solía pasar en bicicleta por la puerta de Milagro Verde, fascinado por aquel hombre. Tímido y sin vocación aparente, este varón joven de modos antiguos encontró hace 11 años la excusa para acercarse a él.

—Vine a hacerle una nota para una revista local. Y nunca dejé de venir. Él me llama su discípulo. Me gusta pensar cosas para él, estar en el laboratorio viendo cómo se puede mejorar una composición, un juego.

Durante años, René Lavand practicó esgrima. Suele decir que eso fue lo que le dio elegancia sobre el escenario. José Fosco prefiere pensar que eso fue lo que lo hizo implacable.

—Puede dudar, pero cuando da una estocada, mata. Es un escorpión. Infalible.

***

Lavand va y viene del comedor a la cocina, enciende una vela. Todos los días, a la hora del almuerzo y de la cena, enciende una vela, pone la mesa y descorcha un vino.

—Discípulos he tenido pocos. Lo primero que hago, cuando viene alguien a verme para que le enseñe, es escucharlo, ver cómo camina, cómo se sienta, cómo saluda. Pero yo no puedo enseñarle nada. Solo mostrarle. Andrés Segovia estaba tres meses para sacar un acorde. Esto es lo mismo.

Le gusta citar nombres como esos: Segovia, Beethoven, Rubinstein, Pavarotti. Y como estos: Borges, Unamuno, Ortega y Gasset, José Ingenieros, autores de los que no ha leído casi nada, nombres que están ahí, intercalados en sus historias, para crear la ilusión de que es un gran lector, hombre cultísimo.

—La verdad es que yo leo muy poco. De hecho, leo poquísimo.

Pero si toda percepción es verdadera, y si la clave de todo ilusionista consiste en sacar provecho de esa frase, Lavand —su corbatín, su casa de madera, su candelabro de una sola vela, su ropa clara, sus zapatos blancos— es el ilusionista perfecto: el que deviene, él mismo, la ilusión.

***

Son las dos de la mañana de un lunes, Buenos Aires. En un cabaré de la calle Corrientes un hombre se levanta la camiseta hasta el cuello, muestra la espalda y dice:

—Mirá.

Lo que se ve es un tatuaje que ocupa buena parte de su lateral izquierdo: el rostro de René Lavand sobre su espalda.

—Me lo hice en 2005. Para mí, él siempre fue el mejor.

Diego Santos es ilusionista, y uno de los pocos discípulos de Lavand.

—Es limpio. No se ve nada turbio en el juego. Y su técnica es increíble. Bajando el ritmo de los juegos al mínimo, hace que el movimiento siga siendo indetectable. (A mí me sacaron un cuchillo del cráneo)

Hace años, René Lavand modificó un clásico juego de close up llamado "Agua y aceite": tres cartas rojas y tres cartas negras que, dispuestas una y otra vez de forma alternada, terminan siempre juntas, enfiladas: rojas por un lado, negras por el otro. Si el lugar común que sostiene a la magia dice que es posible que sucedan cosas como esas porque la mano es más rápida que la vista, Lavand metió el dedo en esa llaga e hizo lo contrario: exacerbó la lentitud de esa composición de apariencia sencilla, llamó a esa técnica "lentidigitación" y logró algo que los ilusionistas consideran una obra de arte: su versión de "Agua y aceite", llamada "No se puede hacer más lento", en la que, con una sola mano y lentitud de iglesia y de incensario, hace que las tres cartas negras y las tres cartas rojas terminen magnéticamente unidas entre sí, una y otra vez, y cada vez más lento. Por dentro, mientras lo hace, Lavand es una máquina certera, un engranaje, un centurión sudando por su vida. Pero lo que se ve es esto: su mano líquida, reptante. La infinita gracia.

***

—La belleza de lo simple. Tic, tac. Y si podemos hacer tic, mejor. Hay quien dijo que cuanto más suave la caricia, más penetra. Yo digo que cuanto más lento el movimiento, más impacta.

Sobre la mesa con tapete verde, Lavand despliega un maletín con lo que necesita para viajar por el mundo: 30 gramos de barajas, poco más.

—En este maletín está toda la composición de "No se puede hacer más lento". El talco, la glicerina para cuando se seca la mano. Y la baraja española. Eso es todo.

En su libro René Lavand, la belleza del asombro (editorial Páginas) escribe respecto a sus cartas dadas (aquellas que, como dice la palabra, se dan): "No sé si yo hubiera podido aprender esta técnica leyéndola en un libro. Tampoco sé si hubiera llegado a creer en el autor respecto a la posibilidad de su realización. Brindo por tu voluntad y, si lo logras con una sola mano, llegarás a prescindir de la otra. Tu cerebro ordenará a un solo brazo".

—Las cartas dadas son más difíciles que nada. La mezcla y las dadas mías no las hace nadie en el mundo. Para hacerlas, hay que perder una mano primero.

De pronto, un ruido: la cabaña se estremece. Lavand camina hasta la sala, pausado, como quien sabe qué va a encontrar.

—Una paloma. Pobrecita.

Parado frente al enorme panel de vidrio dice que les pasa siempre.

—Les pasa siempre. No lo ven, y es tan grande que se lo chocan.

El vidrio tiene ahora un rastro licuefacto, una baba de sangre.

***

Atardece así: las primeras luciérnagas, un perro, los ruidos de las cosas cuando las cosas se retiran. Cuando el sol evapore las copas de los árboles, cuando el parque sumerja sus copas en las trompas tumefactas del final de la tarde, Lavand hablará de París en invierno, de los amigos, que casi ya no quedan, de su madre, que antes de morir pidió los aros.

—Los aros.

Después, llorará dos veces. Breve, casi seco: el pañuelo, del bolsillo a sus ojos, una medusa en la tarde que apenas ilumina. Llorará, primero, recordando a su padre: el modo en que su padre temía un destino cruel para ese hijo empeñado en lo imposible: en ser el mago de una mano sola. Llorará, después, recordando a una mujer que no eligió. Que dejó ir.

—Bueno, así son las cosas. Mire, yo no tengo nada de macho.

La voz cae: cae sobre el césped encendido, bajo el polen profuso.

—Pero creo que soy un hombre. Un hombre fuerte.

Bajo el polen fecundo: la voz cae. (La historia del muerto que resucitó en la costa)

***

En torno a la cabaña hay pequeñas estatuas de gnomos. Hay, también, dos mandíbulas de ballena, un sector de pasto impecable, un banco. Nora se sienta en ese banco y dice:

—Hablemos. ¿Qué me querés preguntar?

Ojos entrecerrados, la camisa blanca. Sobre su falda, un gato.

—No, no me grabes. Tomá notas.

Dice, apenas, esto:

—Él era un manco que hacía trucos y me sedujo. Es un hombre demandante, pero se arregla solo. Ni te acordás que no tiene una mano.

Ojos entrecerrados, camisa blanca, sobre su falda el gato: adormilado por la caricias

lentas.

—¿Algo más?

Eso es todo.

***

Lavand conduce el Audi rumbo al centro. Para poner los cambios cruza el brazo por delante del cuerpo. El gesto es rápido, preciso.

—Soy muy blasfemo. Estoy todo el día "Me cago en la virgen, me cago en dios". Ahora hace dos meses que no blasfemo. No sé cuánto me durará.

Durante la espera en un semáforo saca un papel del bolsillo: su lista de tareas: fotocopias, un quiosco, farmacia. La lista no toma mucho tiempo: media hora por el centro y una blasfemia —breve— a la hora de sacar el auto del estacionamiento porque ha quedado difícil: encajonado.

—¿Vio? Ya soné. La verdad es que yo soy un cascarrabias.

Hace una pausa, dobla, dobla otra vez. A 20 metros, la entrada a su cabaña. Entra por el camino estrecho, estaciona debajo del tinglado de enredaderas.

—Soy un hombre de reacciones, un paranoide. Soy un hombre que ha tenido un accidente duro, que ha tenido una castración a los 9 años y reacciona en consecuencia.

Inclinado sobre el volante, Lavand mira todo eso: los árboles, los setos, los caminos. Todo eso: las flores, las plantas, los senderos: lo que podría no haber tenido nunca.

—Colecciono sombreros, también.

—¿Como consecuencia de la paranoia?

—No. Para cambiar de tema, porque el tema del accidente me agota.

La risa llena el auto como una cosa diáfana.

Después, el último almuerzo de todos estos días.