31 de diciembre de 2013

Testimonios

El infernal privilegio de ser bonita

¿Por qué ser bonita no siempre es tan bueno como lo pintan?

Por: Margarita Rosa de Francisco

Me demoré bastante en sentirme bonita. No viví el famoso síndrome del patito feo, pero mi supuesta belleza no era muy “comercial” que digamos. A los 16 años todavía tenía el cuerpo de una niña de 10, supremamente delgada, pálida y con una mata de pelo descomunal que me negaba a dejarme cortar. Recuerdo que durante el rodaje de Tacones, una película que filmé por esa época, la directora de arte me dijo: “Pareces un personaje de Nosferatu”. Yo no tenía idea de qué cosa era Nosferatu y pensé que de pronto era un pintor renacentista, por lo cual me sentí muy halagada. Después me enteré de que se trataba de una película de terror y la desilusión me devastó.

En mi casa, la belleza de la mujer era un elemento bastante presente porque mi mamá fue reina y yo me la pasaba mirando sus fotos, en las que aparecía rodeada de gente aplaudiéndola, como celebrando el talento de la naturaleza por haber sido capaz de crear semejante criatura. De modo que ser bella era algo deseable, un premio, era importante.

Me preparé para ser bella y jugarlo a fondo. Toda la vida me encantó llamar la atención y antes de apropiarme de mi apariencia para producir un impacto en los demás, me vestía de forma estrafalaria, así que siempre me sentí observada y yo, de paso, tenía montado todo un show con mis pintas excéntricas y fuera de contexto, entonces me imagino que muy al principio me miraban más por rara que por bella. Después ya empecé a sacarle partido a mi estatura y a mi cara, que, aunque no me parecía tan bonita como la de mi mamá, tenía algo de sus buenos genes.

Disfruté plenamente el hecho de sentirme llamativa, me parecía una forma de entretenimiento, y con esa actitud asumí mi participación en el Concurso Nacional de Belleza. De este modo nunca me intimidó que me miraran ni me ofendía que atrajera a los hombres por eso. Jamás tuve la prevención de que me consideraran bruta porque no me creo tan bruta. O sea que para mí ser apreciada por bonita nunca fue un drama.

La cosa se pone fregada cuando uno empieza a cumplir años. La tragedia no es ser bonita sino haberlo sido y creer que uno debe echar mano de lo que sea con tal de no perder el tesoro que nos ha hecho ser el foco de las miradas. Ahí sí empiezan las vicisitudes y el pedacito jarto de la historia de las bellas.

Ya tenemos que acostumbrarnos a piropos con su vinagre incluido cuando nos dicen que nos conservamos muy bien y que somos como los buenos vinos. O si no, someternos a que nos aumenten la edad logarítmicamente según qué tan chiquitos eran cuando nos conocieron y lo mucho que nos admiraban. Ser bella jamás podrá ser una pesadilla. Dejar de serlo por el paso del tiempo, sí.

Así como me preparé para vestirme de hermosura lo he hecho para quitarme ese mismo traje que inevitablemente la vida le reclama a uno de manera inexorable y sin compasión. Ya he resuelto decir los años que voy a cumplir y no los que tengo como para irme adaptando a la idea. He tomado la firme decisión de dejarme descolgar la cara como venga; me parece, eso sí, el peor plan levantarme por las mañanas y ver, por ejemplo, “el código de barras” que va apareciendo alrededor de los labios. Sin embargo, lo confieso, siento un alivio inconmensurable cuando pienso que ya no tengo que estar en plan bello. ¡Una liberación tan grande de solo pensar que tengo derecho a ser vieja porque ya hice mi papel de muñeca, y decentemente! Ya le di cepillo a mi propio ego creyéndome hermosa.

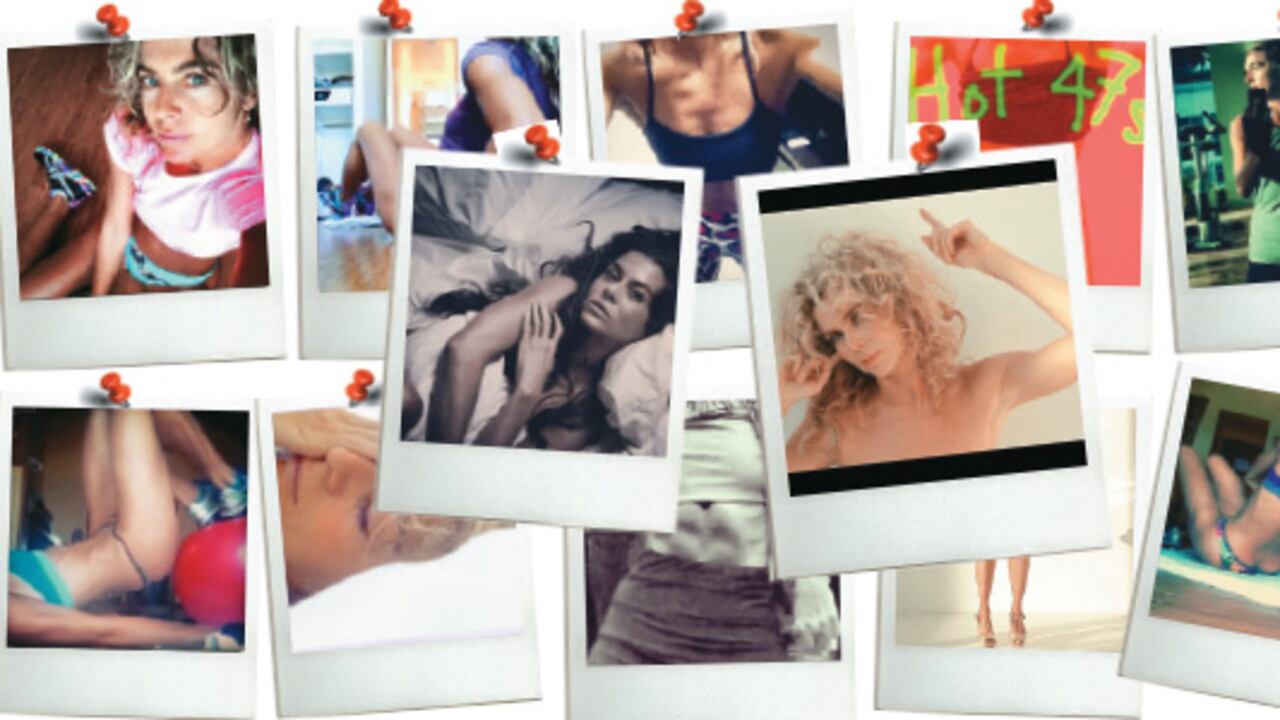

Pudiera contradecirme con las fotos que yo misma me tomo y subo en Instagram (hoy por hoy las únicas que soporto) donde doy una lora violenta con mi obsesión por el ejercicio. En ellas me cuido de no salir fea. Es, entonces, otra forma de jugar a lo mismo con la diferencia de que yo tengo el control de mi propia farsa, me burlo de ella y me entretiene. No tomarse en serio la belleza física es probablemente más estético que la belleza misma.

- -Don Miguel, la historia dorada de Corabastos

- -Marinero y su perro sobrevivieron más de dos meses a la deriva