17 de noviembre de 2015

Entrevistas

Isabel Londoño, exdetective que persiguió a las Farc habla en SoHo

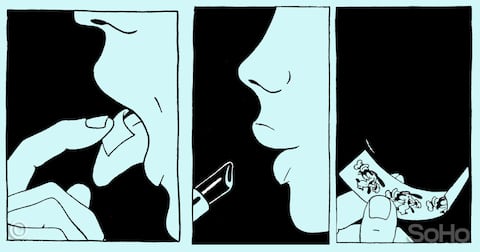

El periodista Alfredo Molano se sentó a hablar con una de las protagonistas de nuestra portada de La Paz Según SoHo, quien entró al DAS a los 18 años, trabajó como detective y participó en operaciones antiguerrillas.

Por: Alfredo Molano

Pensé que los detectives solo podían ser hombres y que tenían caras filudas, nariz aguileña y ojos brotados. Quizá un poco a lo Sherlock Holmes o Hércules Poirot. Una mujer detective, y además bella, se salía del cuadro. Vi venir de lejos a Isabel en una ciudad que más parece Oakland o Denver que Bogotá. Un rincón de la “ciudad empresarial”, de vidrios negros y acero blanco. Llegó con paso despiadado. De perfil parecía una muñeca Ever After High de las que tanto le gustan a Antonia, mi nieta: vestido estampado, botas negras, pelo cogido y un pequeño lunar en la mejilla izquierda. Más que bella. Fuimos directo al grano. Estábamos nerviosos. Suele pasarme al comenzar una entrevista o un viaje. Nunca sé cómo empezar y menos dónde puede terminar. El personaje se va haciendo solo, sale de un bloque en bruto. Con la torpeza de un quinceañero le pregunté dónde había nacido y, sin dejarla responder que en Santa Rosa de Cabal, le solté la segunda:

—¿Y en qué colegio estudiaste?

Debí ponerme colorado porque ella, con una delicadeza que mucho agradecí, me tiró un “no tiene importancia”. Deduje que se sabría de memoria el poema de Gómez Jattin Qué te vas acordar, Isabel y que, por tanto, no se llama Isabel, pero quizá un día no muy lejano —tiene escasos 28 años— tuvo la falda manchada de mango.

—¿Jugaste con muñecas? —le pregunté, buscando refugio

—Sí, claro, a las barbies les mochaba el pelo —y como para ahorrarme otro embarazo, agregó—: Jugué en la liga departamental de voleibol.

Salí al llanito y le pregunté:

—¿Qué materia te gustaba?

—Religión, porque el padre nos pedía adornar el cuaderno. Yo pintaba nubes, soles, barcos.

Entonces decidí dejarla hablar, dejarla ir por donde quisiera, no interrumpirla.

Al DAS entró porque un pariente lejano vino a ver al papá y contó que había estado en un grupo de inteligencia que perseguía a Pablo Escobar. Ella lo oyó con la boca abierta, tal como quedó la mamá cuando le dijo que quería ser detective. Hubo revuelo, pero al final, el papá la acompañó a presentarse a la academia Aquimindia de Cota, donde habían estado presos Víctor Carranza y el general Maza Márquez. Le interesaba hacer cosas que no se supiera quién las hacía. Tenía curiosidad por el entrevelo, por las operaciones encubiertas. No eran las armas lo que le atraía, era más bien el riesgo de operativos secretos, hechos en la niebla.

Isabel no me quitaba los ojos al hablar. Tiene una mirada firme y sincera, virtudes difíciles de atribuir a un miembro de un cuerpo de inteligencia. Para mí, los ‘tiras’ eran, desde la universidad, simple y llanamente matones encubiertos a los que se les pagaba para sacarle información a un sujeto amarrado a una silla. Los hay, sin duda, pero Isabel no podía ser así con esas manos tan finas. Sin embargo, ella entró al DAS siendo director Jorge Noguera, íntimo amigo de Uribe Vélez, jefe de su campaña electoral en Magdalena y en cuya casa dormía el presidente. Fue condenado en 2011 a 25 años de prisión. Pero Isabel tuvo que presentar rigurosas pruebas psicosociales para demostrar que tenía metas superiores, capacidad proactiva, anhelos de superación. Había que llenar cuadros muy complejos, dibujos de percepción. Después supo que sus notas habían sido muy buenas porque las figuras que usaba —flechas, escaleras, nubes— tendían hacia arriba. Otros exámenes buscaban saber si se era fiel a los ideales del gobierno. La guerrilla buscaba infiltrarse para controlar las operaciones de inteligencia. Debía probar que era capaz de ponerse la camiseta de las instituciones y sudarla. Preguntaban si había pertenecido o colaborado con grupos armados, quién era Lenin, qué opinaba de Stalin. Preguntas capciosas que no entendía bien porque en el colegio de las hermanas de Santa Catalina Labouré no enseñaban esas historias, ella estaba virgen del todo. En la academia estudiaban internos, eran clasificados como de ‘orden cerrado’ y por eso aprendían a usar todo tipo de armas, también les dictaban Derecho Penal y Derecho Administrativo. Cursos intensivos de tácticas y técnicas de ‘seguimiento de blancos’, o sea, personajes peligrosos que la inteligencia tenía entre ceja y ceja. Aprendieron al hilo el organigrama del Estado. “Un detective —afirma— debe ser un profesional integral”. El día más feliz de los pocos que ha vivido fue cuando alzó su diploma de Detective de la República de Colombia.

Su primer operativo fue en San Vicente del Caguán. Le brillan los ojos cuando explica que era una región dominada por la guerrilla, el “enemigo”, donde se desarrollaron los diálogos de paz con Pastrana, de quien se acordaba solo porque en una clase de lúdica en el colegio lo remedó. Cuando le pregunté si sabía qué hacía el presidente en esos días, me respondió a su manera: “Ser presidente”. La zona era muy peligrosa, sobre todo porque el blanco que le destinaron para rastrear era, ni más ni menos, la columna Teófilo Forero, la más sanguinaria de las organizaciones subversivas. Debía informar lo que hacían minuto a minuto tres sicarios contratados por las Farc para atentar contra un concejal. Se camufló como estudiante de la Universidad de la Amazonia; compró bluyines, camisetas, tenis; se aprendió de memoria los currículos; arrendó una pieza en un hotel. Andaba con otro detective con el que se hacían pasar como marido y mujer. Contaban con la información de una infiltrada en la que ellos confiaban y les contaba danzas y andanzas. Necesitaban hacer conocidos para hacerles el seguimiento a cierta distancia: ni tan cerca que uno se caliente, ni tan lejos que el blanco se pierda. Detallaban sus rutinas. La distancia jugaba a su favor. Hacían mapas de seguimiento. Los sicarios se hacían pasar por vendedores de discos y se paraban en tres costados de la plaza a pistear al concejal. Isabel les tenía cogidas todas las líneas telefónicas, sus costumbres, su rutina, su ropa, sus gustos. Se convirtió en una campeona de billar a tres bandas porque desde un billar los vigilaba día y noche. “Solo faltaba la orden del juez para proceder al allanamiento, someterlos y salvar así la vida del concejal”.

En realidad, ningún detalle del cuento me fue extraño. Se supone que eso es lo que hacen y les enseñan a hacer. Cuando los paramilitares me seguían y el DAS me protegía, imaginé muchas veces el cuadro que Isabel me contó en el que yo era el blanco de Carlos Castaño, que debió preparar a sus hombres quizá con el mismo instructivo que guiaba a Isabel. No sugiero que ella era de los agentes que las AUC tenían en el DAS, sino que el guion era idéntico y no podía ni puede ser distinto. Finalmente allanaron la casa donde los sicarios preparaban el operativo, les confiscaron unas armas cortas, un par de granadas, y cuando Isabelita los esposó, les leyó los “derechos del capturado”, según la Ley 600, entonces vigente: guardar silencio, nombrar un abogado —si no tiene, el Estado pondrá uno de oficio— y el consabido “lo que diga podrá ser usado en su contra”, la fórmula clásica de las producciones de Hollywood.

Le volvieron a brillar los ojos a Isabel, que me miraba apenada cuando reventó el collar de chaquiras hechas con cáscara de coco que manoseaba nerviosa mientras hablaba. Recogió una a una las diminutas pepitas mientras abría el siguiente capítulo, que encabezó con un “Yo creo en Dios”. Era un operativo comandado por ella en Puerto Rico, el pueblo del Mono Jojoy, muy cerca de San Vicente del Caguán, en Caquetá. Consistía en capturar a siete milicianos de las Farc sobre los que una “fuente humana” reclutada por ella les había dado información para proceder.

—¿A cambio de qué dio la información? —le pregunté. Se turbó un poquito, miró las pepitas que recogía con cuidado y me respondió:

—De ayuda para cubrir sus necesidades.

Hice un silencio de puntos suspensivos; sintió el vacío y lo llenó:

—Se le paga un almuerzo, se le da para la pieza. No somos el Sisbén.

Volví al silencio. Le supo a reproche, pero continuó. Esa vez tuvieron que pedir apoyo al ejército, que los mandó en tanques Cascabel porque era una zona “rerroja”. El que subiera al destapado a esas montañas no bajaba. Tenían interceptados los celulares. Oyeron a los guerrilleros: “Suben los de azul y los de verde”, es decir, los soldados y los detectives. Volví a la carga:

—¿Sabiendo que ustedes los oyen, por qué usan los celulares?

—Eso era antes, ya no los usan.

A mitad del camino un lanza vio una caja rara, mojada, pero siguieron. El calor en un Cascabel es insoportable. Llegaron, rodearon una caleta delatada y capturaron al primero. Los otros seis cayeron como las pepitas del collar. De regreso, al pasar por la caja, el miliciano, un campesino raso que no sabía ni hablar, les dijo: “Se salvaron de chimba porque el cilindro no estalló, si no, les habríamos patasarribiado el carro”. Para Isabel, los milicianos son gente pobre, analfabetos que colaboran con la subversión por plata; esponjas de información que venden a las guerrillas, por eso, el DAS también puede comprársela. “Pero no se sienten forzados a colaborar, lo hacen porque eso les da el poder con que pueden hacer lo que uno a esa edad quiere hacer: chicanear. Ellos no tienen ideales, pero sí familia y saben que eso es lo que más duele”. Quise preguntarle de qué me estaba hablando con ese dolor, pero me abstuve porque la sentí turbada, como si algo recordara. Pero ella es una profesional y sabe encaletar emociones. De alguna manera, había abierto un paréntesis lleno de significado:

—Lo que a mí me enciende la ira es que los milicianos celebren los atentados que nos hacen y donde caen los nuestros.

—¿Y ustedes no celebran la muerte de un Jojoy?

—Sí —me respondió mirándome otra vez de frente—, pero es que no somos iguales, somos el Estado.

Dejé correr de nuevo los puntos suspensivos tratando de que notara la contradicción en que había caído. Lo hizo y brincó a otro capítulo.

Hicieron exhumaciones en el sur de Caquetá, guiados por un paramilitar:

—Hablar de la selva es una cosa, metérsele es otra, sobre todo sabiendo que el enemigo está en todas partes, detrás de cualquier palo.

Anduvieron unas seis horas escoltados por unidades contraguerrilleras que conocen muy bien el terreno y por antropólogos forenses y médicos legistas. El DAS iba como policía judicial. Llegaron a una ‘chucua’, como llaman por allá los pantanos, y el paramilitar se orientó por los árboles grandes, a uno de los cuales amarraron a la muchacha que mataron. Era una pelada linda que había enamorado al mando paraco aunque tenía amores con el comandante de la guerrilla. Se la llevaron de su casa a gritos y a empujones para que el caserío escarmentara. La desnudaron, le dejaron solo las botas de caucho. La untaron de miel para que se la comieran unas hormigas coloradas tan grandes como una falange. La muchacha daba alaridos que nadie oía. “Al tercer día, volvieron, la obligaron a cavar su fosa, la mataron y al final, la mutilaron y la enterraron. Desenterrarla fue horrible. El cuerpo estaba destrozado, pero los pies enteros porque la bota los había favorecido”. Tendría 17 años, un año menos que Isabel cuando entró al DAS.

—¿Cómo se explica —pregunté— que la hayan sacrificado así en un lugar solitario, si la idea era hacer un castigo ejemplarizante?

—No sé —respondió con frialdad—, hay gente así.

Los restos se entregaron a la familia, como era la obligación. Tema cerrado.

Las guerrillas —según Isabel— obligan a las muchachas al aborto, pero el caso de una desmovilizada fue distinto porque era la mujer del comandante del Frente Tercero, entonces blanco del DAS que luego fue desmantelado. Actuaba en el río Fragua, zona muy montañosa de la frontera con Cauca, un camino guerrillero. Una de las informantes, infiltrada en la unidad, avisó que la compañera sentimental del mando había salido para Florencia ya con siete meses de embarazo. El caso fue clave para ubicar una caleta compuesta por munición, estopines y explosivos. Perdieron una unidad: Carlos, a quien Isabel había prestado su fusil, quería ir en esa comisión. En el DAS hay una ley: ni se niega ni se regala. Se cree que en una zozobra cayó al río, el equipo lo hundió y el fusil lo ató a una palizada de las que hay en el fondo y ahí quedó. El río lo botó al tercer día.

Detectaron a la mujer a la salida de Florencia, en una zona roja, un nido de guerrilleros. El juez les había negado la orden de allanamiento por el estado de ella y les había solicitado mucha cautela porque era un blanco clave pero delicado que mucho sabía. Ellos la vigilaban, estructuraban la inteligencia. Isabel recorría el barrio como vendedora de muebles, llevaba todo estudiado para no levantar una sola escama. Un día, cuando todo estaba ya maduro, la mujer descansaba en una mecedora en el portal. Se acariciaba su barriga en redondo. Parecía feliz, inocente, sana. Isabel acechaba. Tenía que capturarla en un espacio público, en la acera. Se acercó, se miraron. Borró de sus ojos la intención y le preguntó: “¿Le interesan muebles?”. Respondió que no y miró para otro lado. A Isabel le saltó el paisa enredador y le insistió. La miró de nuevo: la recibió con el catálogo abierto. Fijó la vista en una cunita. Cayó —pensó—. Isabel hablaba pasito para obligarla a acercarse. Un juego de astucias. Ella seguía recelosa pero curiosa, y de esa curiosidad se prendió —mujer al fin—. Mientras hablaba se acercaba a la puerta de la verja y ella, sin intención, también lo hacía. Ya en el dintel, Isabel, a propósito, dejó caer los papeles, de modo que la guerrillera, al agacharse a ayudarle a recogerlos, saliera de su territorio, y en ese momento Isabel sacó las esposas y le dijo: “Soy del DAS”. Llegaron los otros agentes. Se le leyeron los derechos. Ella enmudeció. “Sentí cierto remordimiento, al fin era una mujer como yo y además esperaba su bebé. Si se hubiera desmovilizado al llegar a Florencia, se le habría acogido, pero ya capturada, perdió el derecho a la desmovilización, que es muy bueno tanto para los guerrilleros como para nosotros, pues nos sirve la información. La mayoría coincide porque en el sitio donde se entregan, como se les dice, hay dos puertas, una para la reintegración a la sociedad con todas las garantías, y otra para el despacho del juez”.

Las garantías son negociables y la moneda de cambio es la información. Muchos no solo entregan el fusil, sino llevan a las autoridades a donde tienen las caletas. Se negocia la colaboración. A ella, por estar embarazada, se le aceptó la casa por cárcel.

Las incoherencias del relato sobre esta captura eran evidentes. Tenía tonalidades ambiguas, de esas que dicen sin decir. Si hubiera tratado de aclararlas, se habría puesto en el terreno del código de procedimiento. Volvimos a las miradas largas. Seguía siendo muy hermosa. Le pregunté:

—Isabel, ¿y si yo fuera de la guerrilla…?

—No, yo sé quién es usted. Sé de su vida. Usted estuvo exiliado.

Asentí.

—¿Y qué más sabe de mí?

—Lo otro me lo reservo.

No creo que sepa todo, y le mostré una foto conversando con Timochenko. Por primera vez la sentí nerviosa, acosada por la evidencia de no haber sabido antes de esa entrevista que yo había publicado en El Espectador unos días después de que el gobierno y las Farc pactaron la jurisdicción especial para el fin del conflicto armado.

Nunca pensé que algún día terminaría despidiéndome con un beso de un miembro de la inteligencia del Estado.

- -“Es mejor fabricar cerveza que echar tiros en el monte”: Manuel Bolívar, excombatiente de las Farc

- -Disidencias de las Farc quieren dialogar con Petro