9 de julio de 2008

Humor

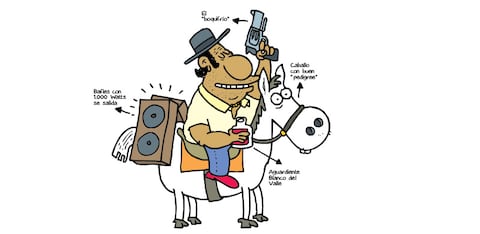

Versión costeña de El Quijote

Efraim Medina se puso en la tarea de imaginar cómo sería una versión costeña de El Quijote. Entre vallenatos, ron y otras singulares características de la costa colombiana, este Quijote también tiene lo suyo.

Por: Efraim Medina Reyes

1. En una pequeña, bella y hedionda ciudad amurallada de cuyo nombre, por desgracia, no puedo olvidarme vivía un ingenioso y tímido caballero a quien todos conocían como Poncho Quijano; la mayor parte de su vida había sido un flaco y honesto médico de barrio pobre, pero sus buenas maneras y bajas tarifas lo hicieron tan popular que los políticos empezaron a sonsacarlo. Su fiel asistente, el sabio y robusto Sancocho Panza, le aconsejó una y otra vez desdeñar las turbias zalamerías y promesas de aquellos obesos diputados y le recordó que gracias a ellos Ciudad Inmóvil había dejado de ser un lugar digno y festivo para convertirse en el más largo y abominable cordón de miseria de América Latina.

—No todos los políticos son malos, Sancocho.

—Seguro, doctor, algunos son peores.

—Pero tal vez desde el Concejo pueda ayudar más a los pobres que desde este consultorio.

—O tal vez termine convertido en uno de ellos.

—¿Cómo puedes decir eso, Sancocho? No olvides mi personalidad secreta... y la tuya. He derrotado a los tomates dementes y los patacones asesinos en una misma noche.

—Era solo una ensalada con plátano frito, usted cuando fuma esa hierba se enloquece.

—Sanco, Sancochito, lo que a simple vista parece inocente puede resultar muy peligroso. Sé que no entiendes ciertas cosas, pero eres fiel y eso es suficiente. A propósito, ¿mandaste pulir mi armadura?

—Si se refiere a la olla, el caldero y las tapas puedo asegurarle que las dejaron como un espejo. ¿Qué ha dicho la señora Dulcimea?

—Ella piensa que fue un ladrón.

—¿De ollas y calderos viejos?

—Dulcimea últimamente ha estado muy pensativa... A ella tampoco le gusta que hable con políticos.

—Es una mujer muy sensata. Debería hacerle caso.

—Tal vez tengas razón, Sancocho. Ahora déjame solo, tengo que pensar.

—Esta noche no podré acompañarlo, señor.

—Tienes que hacerlo Sancocho, eres mi escudero.

—Tengo mis propias obligaciones, señor.

—La primera es estar a mi flanco, no lo olvides.

Sancocho miró a Poncho con expresión triste y sin agregar palabra salió del consultorio.

2. No siempre Poncho Quijano había tenido una personalidad secreta, como todos los hombres de Ciudad Inmóvil hablaba en público de sus conquistas y de lo recio que era como amante y lloraba en privado sus frustraciones. Hasta los treinta y seis años había vivido con su madre y era ella quien decidía lo que debía comer o vestir. Su padre se había largado con una bailarina cuando él era todavía un niño, y Quijano, siendo un adolescente flaco y temeroso, sufrió toda clase de desventuras y fue blanco de las bromas de sus compañeros de colegio. Casi siempre estaba ansioso y para combatir esa ansiedad crónica se hacía la paja una y otra vez. En los descansos, mientras los otros chicos iban al patio del colegio a jugar, él se encerraba en un baño a masturbarse con el recuerdo de alguna de sus compañeras. Como su enfermiza timidez no le permitía mirar a las chicas de frente, su recuerdo de ellas era difuso y decidió que era mejor imaginarlas; a punta de pajas su mente fue capaz de crear bellas mujeres de todas las edades y cataduras, incluso les empezó a poner nombres. Al final logró tener un harem de catorce mujeres imaginarias, su favorita para hacerse la paja era Dulcimea; una robusta matrona de pelo y ojos marrones y sexo abultado y afeitado que latía como un enorme sapo tropical. Poncho mientras se pajeaba imaginaba hundir su atormentada verga en aquella raja sideral y, mientras la hundía, aquel sexo se hinchaba y calentaba hasta enrojecer y entonces él descargaba un chorro de semen tan potente que llenaba la entrañas de Dulcimea hasta derramarse sobre su cuerpo. Al abrir los ojos observaba con resignación los pequeños pegotes de semen que tenía entre los dedos. Cuando estaba en su casa, para Poncho era más difícil hacerse la paja, pues su madre mantenía una férrea vigilancia y controlaba el tiempo que pasaba en el baño. Poncho debía esperar la madrugada para encontrarse con las chicas de su harem y si alguna gota de semen pringaba las sábanas debía levantarse a esa hora para limpiarla y evitar que su madre le diera un sermón sobre el infierno al que estaban destinados los pajizos.

3. Su cumpleaños número treinta y seis Poncho lo pasó en el consultorio, a las siete y media de la noche atendió el último paciente y luego, mientras regresaba a su casa caminando, lo sorprendió un fuerte aguacero. Llegó empapado y al día siguiente se despertó tosiendo, pensó que era un malestar pasajero y no le concedió importancia pero 24 horas después estaba en cama ardiendo de fiebre. Su madre preocupada le ordenó descanso y sopa de pichones y Poncho se resignó a pasar varios días en casa bajo su atento cuidado. Para distraerse empezó a leer por enésima vez la voluminosa edición de Don Quijote de la Mancha que su madre había ganado en una rifa años atrás. Esta vez logró pasar del primer párrafo y se adentró sin darse cuenta en las disparatadas aventuras del flaco caballero y su gordo compinche. Solo un momento paró la lectura para fumarse un bareto; esos cigarrillos de marihuana que fumaba de vez en cuando, a espaldas de su madre, eran su único secreto. El efecto de la hierba sobre la lectura fue una sensación nueva y desconocida, aquel timorato médico empezó a sentirse parte de lo que leía al punto de sentirse encarnar a Don Quijote y llegar a excitarse y hacerse una larga paja soñando con el abultado sexo de Dulcinea del Toboso, a quien de inmediato asoció con la Dulcimea de sus pajas adolescentes. Las horas pasaron y solo el sueño lo obligó a abandonar la lectura que reemprendió al día siguiente. Después de recuperarse y retomar sus labores, Poncho Quijano siguió leyendo y releyendo aquel libro de manera obsesiva. Justo estaba en una banca de un parque ensimismado en la lectura cuando hasta él llegó una mujer alta y robusta seguida de un hombrecillo negro. La mujer parecía asustada y le pidió a gritos que la defendiera. Poncho estaba un poco trabado y no parecía entender la situación, ella lo había aferrado por un brazo y el hombrecillo trataba de golpearla. Poncho de repente se sintió poseído de un extraña energía y alzó el libro con ambas manos para enseguida descargarlo con todas sus fuerzas en la cabeza del hombrecillo que se desplomó como herido por un rayo.

—Debemos escapar —dijo la mujer—. Sus hermanos no tardarán en llegar.

—¿Qué es eso?

Ambos clavaron la vista en un extremo del parque donde se había levantado una nube de polvo. La mujer arrastró a Poncho con todo y libro hasta unos matorrales.

—Agacha la cabeza.

La nube fue acercándose y Poncho con la nariz pegada a la hierba logró ver una veintena de hombrecillos negros armados con palos y piedras.

—¿Todos esos son sus hermanos?

—Es hijo de un chofer de autobús...

El hombrecillo negro se había levantado del piso y unido a la nube de hermanos. Juntos siguieron hacia el otro extremo del parque. Poncho y aquella mujer permanecieron ocultos hasta que no quedó rastro de aquella salvaje pandilla.

—¿Por qué te estaba pegando?

—Es dueño de un bar donde trabajo y quiere obligarme a hacer ciertas cosas...

—Entiendo, entiendo —replicó avergonzado Poncho.

—No soy tan puta como crees —explicó ofendida la mujer.

—¿Cómo te llamas? —preguntó Poncho para cambiar el tema que lo inquietaba.

—No puedo darte mi verdadero nombre, pero puedes llamarme como quieras.

—Prefiero llamarte por tu nombre.

—No seas estúpido, piensa en cualquier nombre de mujer y dímelo.

—Hummmm... Dulcimea.

—Dulcimea —repitió la mujer pensativa—. Es raro, pero me gusta. Mear siempre me ha parecido delicioso.

—Tengo que irme —dijo Poncho que sintió la repentina necesidad de hacerse la paja.

—¿Me dejarás aquí sola? No tengo adónde ir.

—¿Y tu familia?

—Vine de Pereira a trabajar en ese bar, vivía en la casa del dueño...

—Bien, por esta noche te puedo hospedar en mi casa, pero tendrás que hacerte pasar por una enfermera.

—¿Tienes fantasías con enfermeras?

—No, soy médico y acabo de abrir un consultorio. Vivo con mi madre y es una mujer muy severa. Le diremos que llegaste para trabajar conmigo y todavía no tienes dónde quedarte. Como te dije es una persona moralista pero también compasiva. Debes comportarte con decencia. ¿Entiendes?

—Unjú —respondió ella rascándose su enorme trasero.

Esa madrugada Poncho pasó de los juegos de manos a los de villano. Dulcimea, que estaba durmiendo en el sofá, aprovechó que su madre estaba rendida y se metió en la cama de Poncho. Cuando sintió la mano de Dulcimea agarrando su verga para meterla en su gordo y goloso sexo, el pobre Poncho sintió que ya no podría vivir sin ella. Fue una revolcada inolvidable. Dulcimea le restregó aquel sexo blando y grasoso en la cara hasta que se quedó dormido.

4. Poncho Quijano se fumó un bareto mientras esperaba a Sancocho en un quiosco abandonado. Una hora después, cuando había decidido hacer la ronda solo, apareció Sancocho caminando de forma extraña.

—Perdone la tardanza, señor. El tráfico en Bazurto es infernal.

—¿Por qué caminas así?

—Creo que el calor me ha pelado la entrepierna.

Poncho se acomodó bien el caldero en el pecho y echó a andar seguido de Sancocho. La playa parecía vacía, pero de la oscuridad llegaban seseos.

—¿Qué vaina es esa?

—Gente culeando, señor.

—Eso ya lo sé, me refiero a aquellas bestias horribles. ¡Mierda, Sancocho¡ Están armadas.

Sancocho miró hacía donde Poncho señalaba.

—No son bestias, señor. Es un con...

—Shiisssss —susurró Poncho tapándole la boca a Sancocho—. No nos han visto, quédate quieto. Dios mío, son las bestias más feas que haya visto. Cúbreme que voy a enfrentarlos.

Antes que Sancocho pudiera evitarlo, Poncho les salió al paso a aquellos tres hombres que al verlo estallaron en carcajadas.

—Te adelantaste al Carnaval —dijo el más gordo.

—Monstruo infeliz, voy a darte tu merecido —replicó Poncho.

—Dale una muñequera a ese flaco para que deje de joder —dijo el más bajo.

Sancocho se puso entre Poncho y aquellos hombres y trató de calmar los ánimos.

—No le pongan atención —dijo—. Es un buen hombre pero sufre de alucinaciones.

—Sancocho, no intercedas por esas bestias, puedo derrotarlas en un santiamén.

—Es un conjunto vallenato, señor...

—Más bestia será tu madre —dijo el más gordo.

—Dale duro a ese flaco maricón.

El gordo trató de pegarle a Poncho, que retrocedió.

—Es un cobarde —dijo el tercer hombre que tenía una cicatriz sobre el ojo izquierdo.

Sancocho habló en voz baja con el más gordo y le pasó unos billetes. El gordo a su vez habló con sus dos compinches. Poncho seguía todo a distancia. Los tres hombres se pusieron a tocar. De inmediato Poncho se tapó los oídos con un gesto de extremo sufrimiento.

—Huyamos, Sancocho —dijo y corrió por la playa. Sancocho lo siguió mientras atrás los tres hombres seguían tocando impasibles.

5. Sobre el tronco de una palmera Poncho y Sancocho se sentaron a descansar. Enfrente de ellos, sobre otro tronco, estaban dos vagabundas conversando. Una era blanca y la otra negra. Sancocho las saludó y les presentó, haciéndoles un guiño de ojo, a Poncho como un legendario y valiente caballero.

—Cualquiera se enloquece en esta ciudad —dijo la blanca.

—Ya deja de quejarte —replicó la negra.

—¿De dónde eres? —preguntó Sancocho a la blanca.

—De todos los lugares donde pude haber nacido me tocó este hueco inmundo.

—Es una exagerada —dijo la negra—. Aquí hay gente buena y mala, como en todas partes.

—La gente de Ciudad Inmóvil es una mierdita viscosa y resignada que solo vive del chisme, la intriga y la mentira. Pero claro, cada uno de ellos tiene la mejor opinión de sí mismo.

—Al menos somos más románticos y soñadores —insistió la negra.

—No me hagas reír —dijo con amargura la blanca y clavó sus ojos rabiosos en Sancocho—. Ella llama romántico a un tipo que dice que la ama y le promete el cielo y la tierra solo por echarse un polvo.

—Una se deja engañar cuando le conviene —dijo la negra desafiante.

—Puedes estar segura de que Sancocho y yo somos diferentes; nuestra amistad no admite engaños —dijo orgulloso Poncho—. Juzgar a todos con el mismo raso es injusto. Debes aprender a confiar en la humanidad.

La blanca, que seguía con la vista fija en Sancocho, se levantó de repente.

—Ya sé de dónde te conozco —dijo casi con alegría—. Estabas en el motel hace unas horas con Dulcimea.

—¿Dulcimea? —preguntó sorprendido Poncho.

—Así me dijo Alba que la llama el marido. Nos encontramos en el baño del motel donde estaba con este.

Poncho se levantó y encaró a Sancocho que rehuyó su mirada.

—¿Cómo pudiste hacerlo, Sancocho? Eres mi fiel escudero.

—Lo siento, señor...

—Parece que metí las patas —dijo la blanca.

—Pero el fiel escudero metió algo más —dijo la negra.

Las dos vagabundas se alejaron agarradas de la mano mientras Poncho le pedía explicaciones a Sancocho.

—Y pensar que te había elegido como jefe de mi campaña porque representas la esencia del pueblo.

—Me tentó el demonio, señor —dijo finalmente Sancocho—, pero no volverá a pasar.

—Cierra el pico y déjame pensar... Haremos de cuenta que no ha pasado nada. La política va a ocuparme mucho tiempo y es mejor que Dulcimea esté en manos amigas.

—Pero, señor...

—Nada de peros, Sancocho, eres mi fiel escudero y mi jefe de campaña. Ahora es tiempo de regresar a casa. Y a esa rata traidora de Dulcimea voy a darle más de lo que le gusta.

—No hay nadie más sabio y justo que usted, señor—dijo Sancocho a modo de despedida.

6. La campaña, con Sancocho a su lado, fue todo un éxito y Poncho dejó de ser médico y se convirtió en flamante concejal de Ciudad Inmóvil. Durante la primera reunión expuso a sus colegas las ideas que tenía para combatir la pobreza en Ciudad Inmóvil.

—Dar transporte gratis a los estudiantes de barrios marginales —dijo Poncho entusiasmado.

—Imposible —replicó uno de sus colegas—. Soy dueño de cuatrocientos buses, no pensarás arruinarme.

—Bajar el precio de la carne y el arroz —insistió Poncho.

—Imposible —dijo otro de sus colegas—. Como ganadero y dueño de extensos cultivos de arroz sería un desastre para mí.

—Exigir que los burdeles paguen impuestos y le aumenten el sueldo a las putas.

—Imposible —dijo otro de sus colegas.

—¿Eres dueño de burdeles?

—No, pero tenemos un acuerdo con ellos. De algo debemos vivir los que no tenemos vacas ni buses.

Con el paso de los días Poncho se resignó a los imposibles y por cada imposible que aceptó recibió un jugoso cheque. Al poco tiempo se pasó a vivir a un lujoso apartamento de la zona turística y le compró uno a su madre en el mismo edificio pero quince pisos más arriba. Poncho pasó de ser asistente en el consultorio a chofer de Dulcimea. Las noches de héroe playero y baretos fueron cambiadas por banquetes en burdeles de lujo y cocaína. Su trabajo como concejal se limitó a firmar todo documento que sus colegas le sugerían. Sancocho intentó advertirle y a cambio recibió insultos. Dulcimea, que se sentía relegada a un segundo plano, empezó a intrigar a Sancocho contra Poncho.

—¿Cómo puedes conformarte con ser un chofer mientras él se enriquece?

—Tienes razón, voy a exigirle un aumento.

—No, estúpido, exígele un cargo importante.

—Dirá que no estoy preparado.

—Sabes muchas cosas, si te niega lo que pides amenazas con denunciarlo.

Sancocho pensó que Dulcimea tenía razón y fue hasta la oficina de Poncho para hacerle algunas exigencias. Al entrar a la oficina, Sancocho encontró a Poncho tumbado en un charco de sangre, iba a pedir ayuda cuando sintió un golpe en la nuca y perdió el sentido. Al despertar estaba en la cárcel donde iba a quedarse por los próximos cuarenta años. Cada nuevo compañero de celda traía noticias del exterior, así se enteró de que la viuda Dulcimea se había casado con uno de los colegas de Poncho, y que era ella quien lo había denunciado. Sancocho tuvo suficiente tiempo para deducir que tal vez Poncho se había negado a firmar algún documento e incluso había amenazado con ir a la prensa, entonces aquella arpía de Dulcimea, etc. Imaginar que Poncho había muerto como héroe, aunque nadie lo supiera, le daba un poco de consuelo a su encierro. La única que creyó en la inocencia de Sancocho fue la madre de Poncho, quien para mitigar el tedio de su condena le regaló el bien más preciado que Poncho había tenido: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.